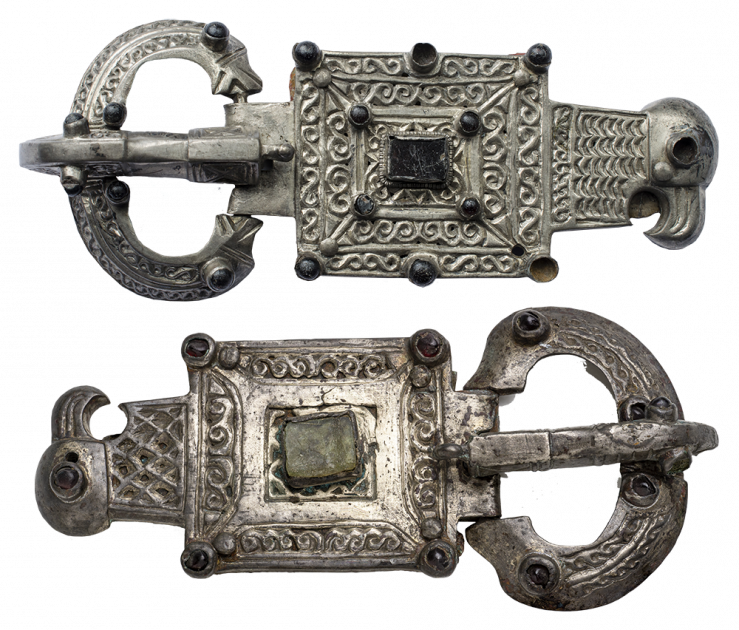

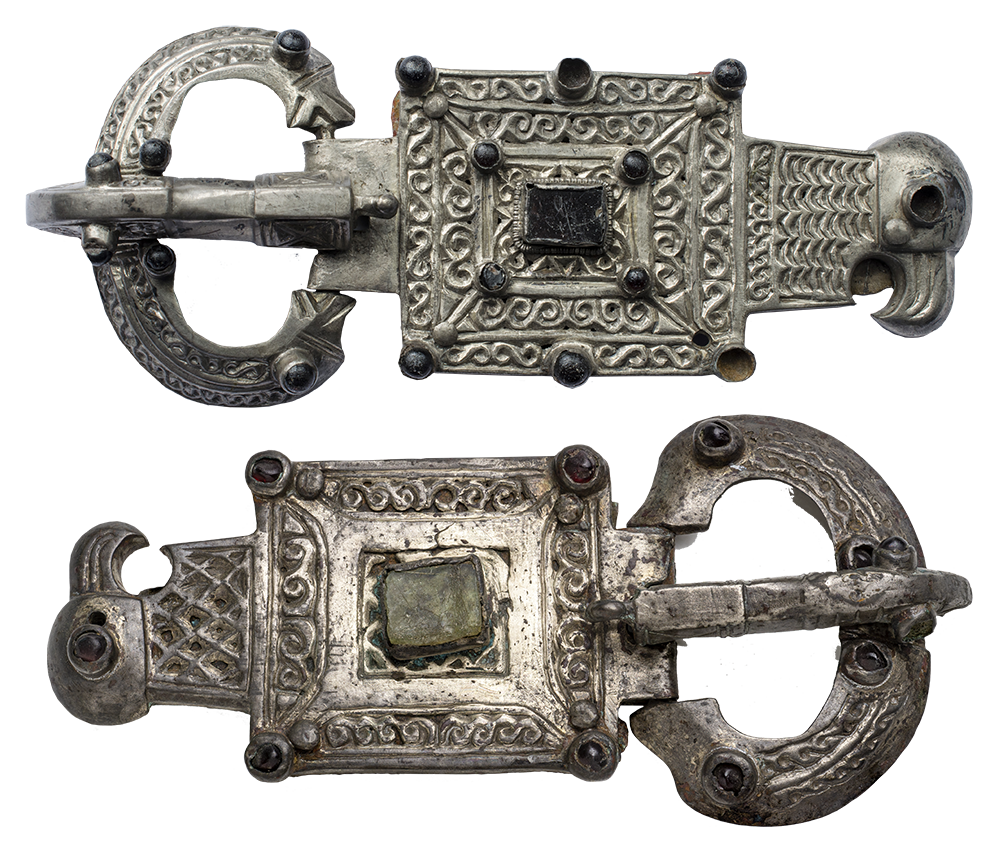

Пряжки с головой орла

Могильник Суук-Су располагается на южном берегу Крыма, между Гурзуфом и западным склоном Медведь-горы. Он был обнаружен в конце XIX в. во время строительства новой дороги из Гурзуфа в Артек. Много лет подряд могильник подвергался систематическому разграблению. В 1903 г. Императорская археологическая комиссия поручила Н.И. Репникову провести на памятнике археологические раскопки. В течении четырех лет здесь было исследовано 217 погребений. Могильник датируется второй половиной VI в. – рубежом VII и VIII вв. н.э. Население, оставившее могильник, связывают с готами – германскими племенами, появившимися на территории юго-западного Крыма еще в III в. н.э. в ходе миграций позднеантичного времени. В византийских письменных источниках здесь в раннесредневековый период локализуется «страна Дори», где жили крымские готы, бывшие в этот период федератами Византии. Вопрос о локализации этой области спорен. К памятникам, оставленным жителями «страны Дори», относят раннесредневековые могильники, такие как Суук-Су, Чуфут-Кале, Алония и другие. Ярким свидетельством присутствия германцев на этой территории является женский костюм, в котором прослеживаются восточногерманские традиции. В составе украшений обязательно присутствуют пояс с большой пряжкой и парные двупластинчатые фибулы. Поясные орлиноголовые пряжки появляются на территории Юго-Западного Крыма в середине VI в. н.э. и существуют до середины VII в. н.э. Форма, размеры, декор и ряд технологических особенностей свидетельствует о том, что пряжки из могильника Суук-Су происходили из одной ювелирной мастерской, располагавшейся неподалеку, и были сделаны одним мастером. Их прототипами были пряжки остготского племени гепидов. Для изготовления одной орлиноголовой пряжки требовалось до 120 грамм серебра. Они отливались в двустворчатой глиняной форме, для изготовления которой использовался деревянный шаблон с восковым покрытием, на котором вырезался рельефный декор. Если под влиянием высокой температуры часть воска с орнаментом оплывала, то этот участок зачищался и на него снова наносился рисунок. Щиток, язычок и рамка пряжки изготавливались в трех разных формах. После отливки детали пряжки дорабатывались с помощью различных инструментов. Касты для вставок стекла или камней припаивались отдельно, отверстия для гвоздиков – высверливались. Кожаный ремешок размещался между прямоугольным верхним щитком с выступом в виде орлиной головы и укрепляющими нижними пластинами, которые делали из бронзы. Друг с другом они скреплялись с помощью небольших гвоздиков с полукруглыми шляпками, которые были составной частью декора щитка. Поэтому пряжка, вероятнее всего, изготавливалась сразу с кожаным ремешком. В комплекте с орлиноголовыми пряжками обычно носили двупластинчатые фибулы с фигурными накладками. В конце VII в. н э. большие поясные пряжки резко вышли из моды: им на смену пришли более легкие в использовании византийские застежки.

Функциональное назначение: застежка для пояса.

Уникальность: именно такой тип пряжек известен