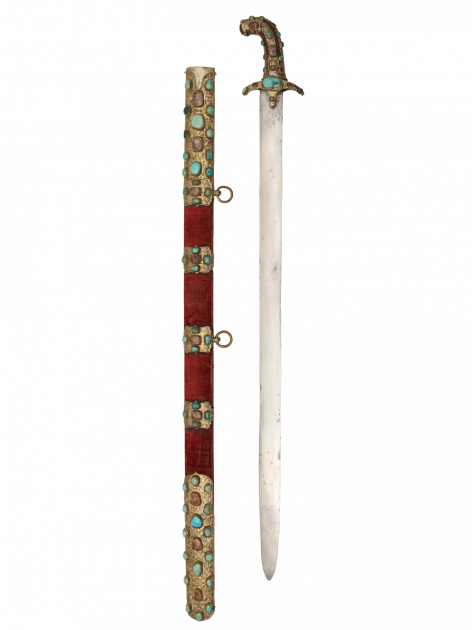

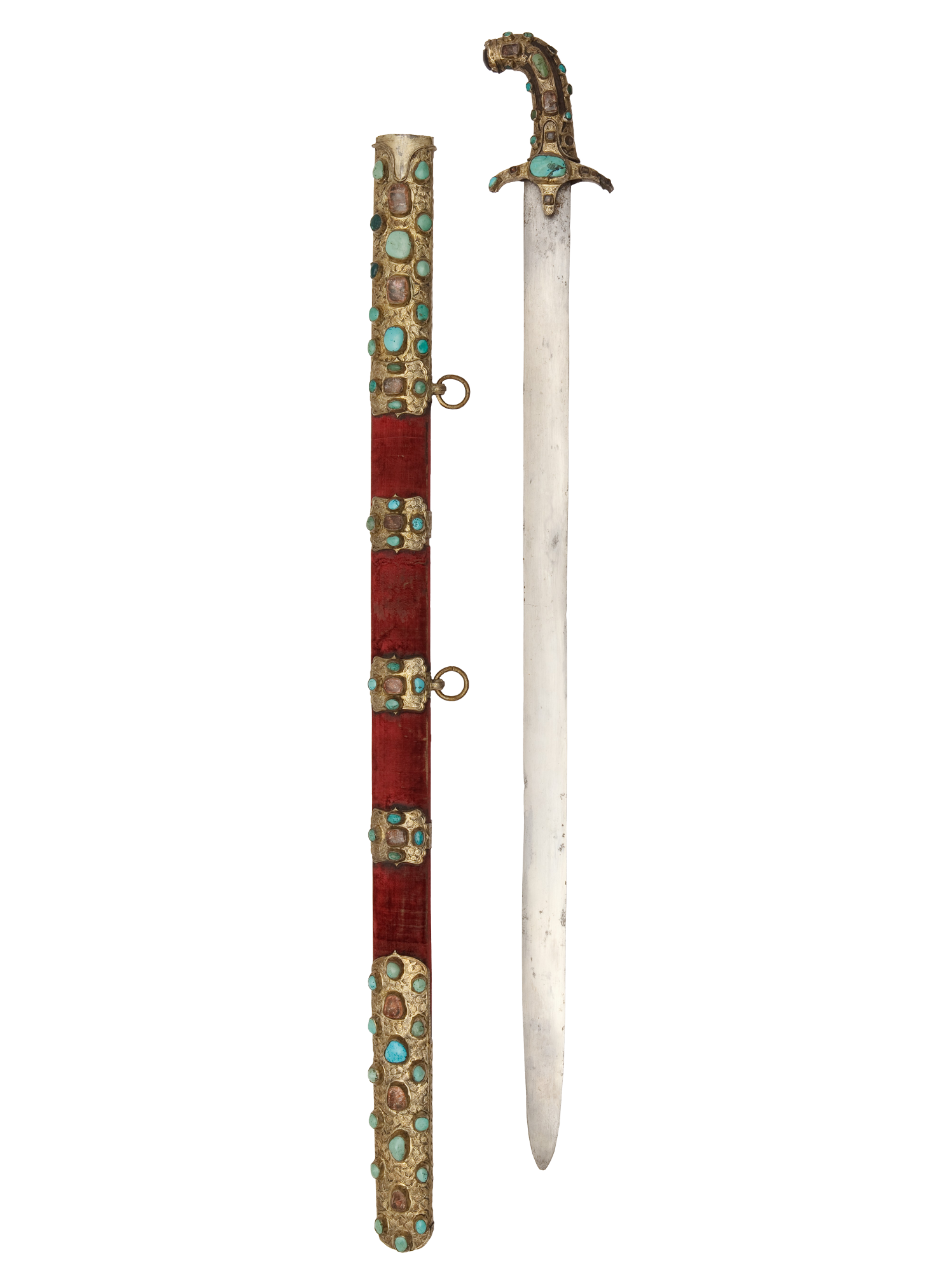

Палаш князя М.В.Скопина-Шуйского, в ножнах

Палаш принадлежал князю Михаилу Васильевичу Скопину-Шуйскому (1586–1610), знаменитому воеводе, родственнику царя Василия Шуйского.

Во время осады Москвы Лжедмитрием II М.В. Скопин-Шуйкий был послан царем в Новгород для переговоров со шведским правительством о предоставлении военной помощи против тушинцев и поляков. Набрав ратников, князь Скопин-Шуйский вместе с наемным войском, во главе которого стоял Я. Делагарди, в апреле 1609 года выступил для «спасения престола». Благодаря успешным действиям молодых полководцев были освобождены поволжские города, сняты блокада Троице-Сергеевой Лавры и осада Москвы. 12 марта 1610 года войска М.В. Скопина-Шуйского вошли в столицу, которая встречала молодого князя как избавителя от бед и смут. Возможно, в это время царь Василий Шуйский наградил полководца драгоценным палашом. Вскоре Скопин-Шуйский неожиданно заболел и скоропостижно скончался. Причина его смерти неизвестна. В народе ходили слухи о том, что его, как возможного кандидата на престол, отравила жена царского брата, дочь Малюты Скуратова.

Клинок палаша, вероятно, был заменен в процессе бытования, что в XVII столетии практиковалось довольно часто. Клинки парадного иранского оружия всегда были булатные и, как правило, с восточными надписями и клеймами, наведенными золотом или серебром. Оправа рукояти и ножны оформлены в характерной для Персии конца XVI–XVII веков манере: прорезной орнамент из мелких цветов гвоздики и вьющихся стеблей, сочетание голубой бирюзы и бледнорозового лала.

Известно, что после смерти полководца палаш попал в руки князя Ивана Ивановича Шуйского, брата царя Василия Шуйского, у которого оставался до 1638 года. В 1647 году он находился у князя Семена Васильевича Прозоровского (около 1586–1659), русского военного и государственного деятеля, стольника, воеводы и боярина. В этом же году С.М. Прозоровский передал палаш «в серебряной оправе с каменьями, собственный князя Михаила Васильевича Шуйского-Скопина» Соловецкому монастырю, в ризнице которого оружие хранилось вплоть до начала XX века.